大勝

集落の概要

本町の内陸部に位置し、隣接する川内、中勝集落とともに海岸線を持たない数少ない集落の一つ。集落名の「大勝」にも次のような由来があります。元来、船を主な交通手段として、海が村々を結んでいた頃に、内陸部にある集落には「徒歩」すなわち「徒」で行くことになる。そのため、海岸線から大きく離れた「大きな徒(かち)」と呼ばれていたものが、後々に大勝となったと伝わります。

地形的に見ると笠利や龍郷の諸集落にとって大勝集落は、名瀬への出入口としての機能を果たしてきました。そのため人の往来が頻繁にあり、集落の人々の気風を柔軟なものにしてきたと言われています。その例として、大勝と書いて方言では「ほーがち」と呼ぶことにかけて、「ほーがちほーなしゃ(大勝の人は常識はずれ)」と他集落の人が呼ぶのも、閉鎖的なシマ社会にあって大勝では排他性が少なく、名瀬からの影響をいち早く受けとめる進取の気風に富んでいたことに由来しています。そういった地形的な要因から、集落を構成する人々も、他シマからの入り込み者の割合が多いのが特徴。生活に便利な地区として人気があります。

集落の見どころ

大勝厳島神社

大勝厳島神社は、昭和16年に大木山神社から移転。この移転は、大勝小学校18代校長の金井清実氏が、大木山神社の由緒を調べ、その祭神が神武天皇の叔母とされるイチキ姫であることと、平家落人伝説を関連させて、平家ゆかりの「厳島神社」とした。また、神社の移転は「皇紀2600年」の記念事業の一環でもあった。なお、大木山神社以来のお産の神としての信仰は受け継がれ、今もなお安産祈願の参拝がなされている。

見どころ

Ogachijo ato 龍郷町 観光ガイドブック No.49 概要 大勝城跡と …

Okichimozuku seisokuchi 龍郷町 観光ガイドブック No …

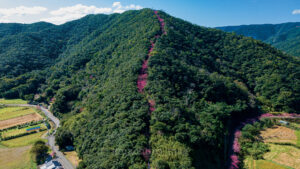

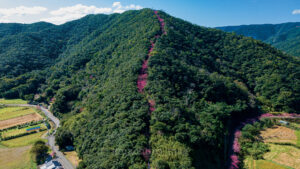

Teirayama sakuranamiki 龍郷町 観光ガイドブック No.2 …

オススメのお店

izakaya brasserie-teira ボリューミーなランチも好評 この …

オンショア 奄美の自然を肌で感じる ON SHOREでは、奄美大島龍郷町にて船で …

pokka pokka bakery 個性豊かなパンが揃った、小さなパン屋さん …

Amamin&TropicaAmami 選りすぐりの素材を使用したジェラード 作 …

Masanichiba 奄美ならではの食品、特産品が豊富 旬のフルーツをはじめ、 …

フラスコ お土産のセレクトショップ 奄美のお土産や島内の作家さんが作った雑貨が並 …

Mimpaku takeno 島の観光と、心の癒しと 自宅のように利用頂き、ゆっ …

Yumeorinosato 「伝統とは、常に新しい挑戦の積み重ね」をモットーに新 …

Ogachiunagi 秘伝のタレで焼き上げた蒲焼 大勝うなぎは昭和53年龍郷町 …

tetchan 国道沿いの巨大なハブのオブジェが目印!! 焼鳥をはじめ郷土料理、 …

Machidashuzo 奄美黒糖焼酎「里の曙」の製造工程を当社スタッフが丁寧に …

ASAT rentacar 空港貸出し・引き取りを基本とし、他社にはないサービス …

地図

error: Content is protected !!